コンサルが教える話し方の技術!差がつく話し方のポイントを徹底解説!

コンサルの話し方の基本

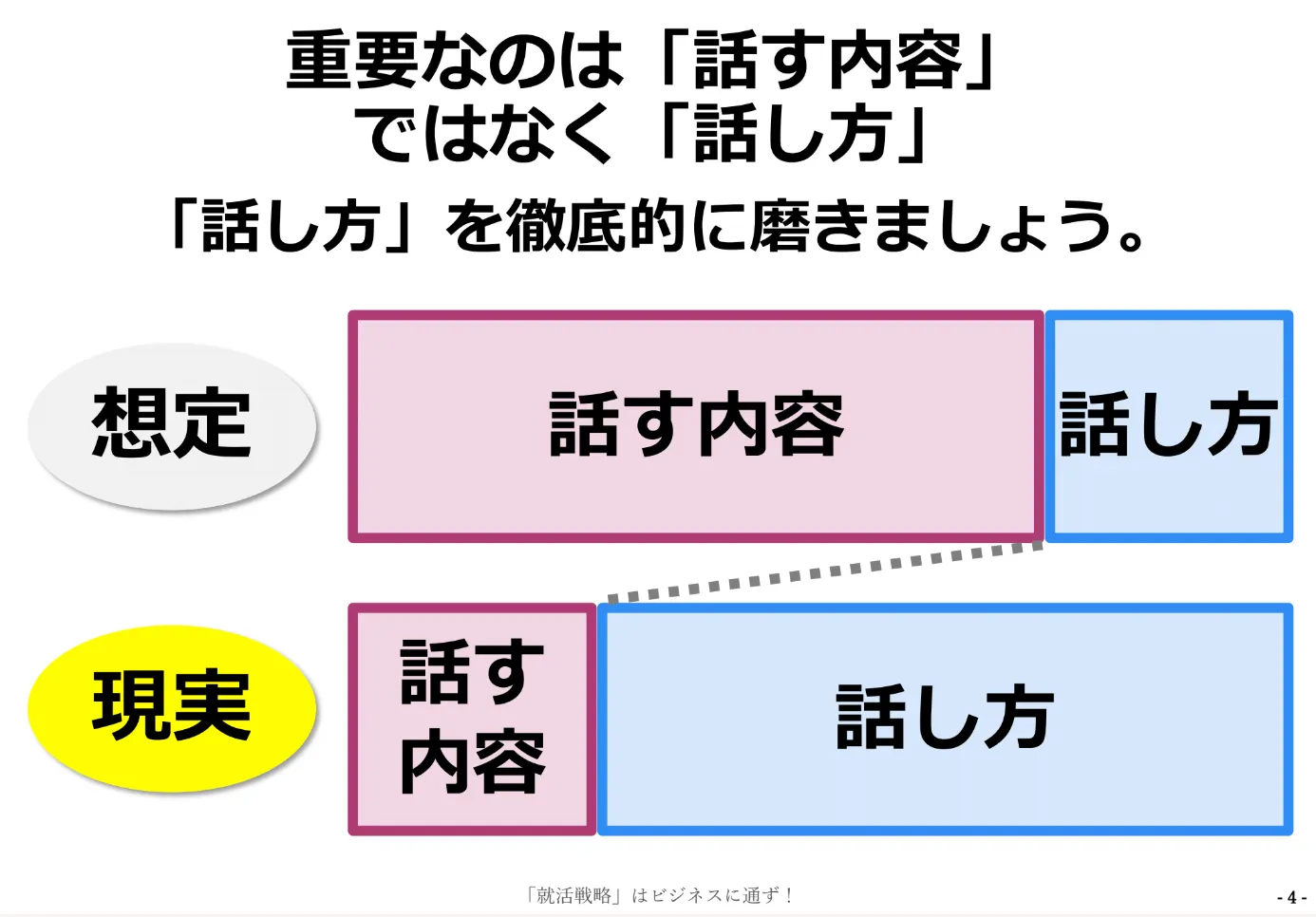

「内容」よりもまず「話し方」が重要です。

これは多くのコンサルタントが口をそろえて言うポイントです。どんなに優れた分析やアイデアを持っていても、それを「伝える技術」が伴わなければ相手に響かず、信頼を得ることも難しくなります。ここでは、就活生への指導やビジネスパーソン向け講座で繰り返し語られている、コンサルの話し方の基本原則を整理します。

1.「話し方」こそが第一印象を左右する

内容の良し悪しより話し方が先に評価される

話し方が乱雑で要点がぼやけたままだと、「中身があっても伝わらない」という悔しい状況を招きがちです。また、大学生や若手コンサルタントのプレゼンテーションでも同じで、中身が同じなら話し方できちんと整っている人のほうが「賢そう」「頼りになりそう」と見られます。

就活・ビジネスシーンで共通する事実

面接官やクライアントは「短い時間でこの人を理解したい」と考えています。話し方が整然としているだけで、あなたの要点を受け取りやすくなり、評価も上がりやすいのです。一度自分の話し方を録音して聴いてみて、どこかもごもごしていないか?、語尾が曖昧になっていないか?相手が理解しやすいテンポ・トーンを意識できているか?などを確認してみましょう。

2. 質問には直接答える

コンサルは「答えを出す」プロ

コンサルティングの現場で問われるのは、「結局どうすればいいの?」という答えです。回りくどい説明を長々とされた挙句、肝心の提案が見えない話し方では、クライアントの信頼を得られません。

先に結論・要点を端的に言う

「結論から申し上げますと…」、「大きく2つあります」と切り出してから理由や詳細を追加する方が、聞き手に負担をかけずに済みます。

話の余計な肉をそぎ落とす

長い前置きや言い訳が多いと、相手は本題にたどり着くまで飽きてしまいます。コンサルの話し方では、まず直接答えを示すことが最優先です。結論は何か?」を聞かれた瞬間に5秒以内で答えられるか?、「なぜそう思うのか?」を補足する際も、話を増やしすぎない、ロジックを固める以前に回答する姿勢が肝心です。

3. 構造を先に示す

フレームを提示し、理解を助ける

コンサル出身者は、話し始める前に「大きく3つのポイントがあります」など構造をサッと宣言します。こうすることで、相手はどんな流れで話が展開されるのかを把握でき、頭の中でメモを取りやすくなるのです。

部分ではなく全体感が伝わる

いきなり各論に入るよりも、最初に鳥瞰図を示す形で「①何を、②なぜ、③どうする」をざっくり見せるほうが圧倒的に理解度が上がります。

構造化がロジカルに見せる武器

「ロジカルシンキング」を実践するうえで、構造を示すは欠かせない手順です。詳しい内容はあとからでも、最初にフレームを提示するだけで、プロフェッショナル感が高まります。

「これから3つの観点でご説明します」など、最初にロードマップを示す、 各項目にスムーズに移るときにも「次に2つ目ですが…」と声かけを行うだけでも十分です。

4. 話し方を整えるために

日常で意識する

一度に完璧を目指すのではなく、普段の社内会議や雑談でも「結論を先に言う」「話の柱を示す」といった練習を心がけると、自然と身につきます。以下、話し方のチェックリストなので、日頃から意識するようにしましょう。

1.結論を後回しにしていないか?

2.1文がやたら長くなっていないか?

3.相手を見ながらテンポを調整できているか?

4.具体例・数字が適宜含まれているか?

フェルミ推定の技術

コンサル転職でのケース面接に必須のフェルミ推定ですが、ビジネスパーソンにこそ絶対に必要な、ビジネススキル。本書から最強の戦略思考を手に入れてください。様々な視点から導き出した「フェルミ推定の技術」を詰め込んでいます。

5. 話し方と考え方は相互に影響し合う

アウトプットの質が結果を変える

プレゼンやクライアントへの提案で「結局何が言いたいのかがわからない」と思われたら、いくら中身が秀逸でも台無しです。そうならないよう、話し方を改善すれば、結果としてビジネス成果も向上しやすくなります。

言葉が整うと、頭の中も整う

コンサルティングの世界では、ロジックの整った話し方を身につけると、自然と思考も整理されると言われます。逆に、思考を鍛えれば話し方もクリアになります。

話し方で説得力(ロジカル)を持たせるには?

1.よくある失敗:理論だけで押し切ろうとする

コンサルタント出身者などに多いのが、「数字や事実だけ」を前面に出す話し方です。確かに論理的に整った話は誤解を減らす一方、「だから何?」と相手の心を動かせないケースが目立ちます。

- 聞き手視点では、ただ正しいだけ

「正しいかもしれないがワクワクしない」「切迫感が伝わらない」と思われてしまう。 - 先に感情を見せる

「嬉しい!」「危機感がある」「絶対やりたい!」などを最初に示すと、相手も興味を持ちやすい。「あ、そこまで惚れ込んでいるのか」と感じるからです。

2.「感情は王様、理論は家来」という発想

この考え方は、「まず感情が引っ張り、理論が後からついてくる」という意味を表しています。どんなに理路整然とした説明でも、人の心を動かす原動力は結局、感情であることが多いのです。

理論先行は刺さりにくい

いくら正しい数字やシミュレーションを並べても、「本当にそれに熱意があるの?」と相手が感じられないと、いまいち心に響きません。

熱い思いを最初に伝える

「やりたいと思った瞬間に、これは素晴らしいと感じた」。そうした情熱的な表現を先に打ち出すことで、聞き手の心を捉えやすくなります。

3.感情を先に出し、理論はあえて後づけ

「感情は王様、理論は家来」を具体的にどう実践するか、2ステップで考えてみましょう。

ステップ1:先に「やりたい」「好き」「感動した」をぶつける

- 転職理由や起業動機なら

「このサービスを知った瞬間に『絶対これやりたい!』と思いました」…とまず情熱をぶつける。 - 提案やプレゼンでも

「プロジェクトを進める中で、クライアントさんの笑顔を見た瞬間にワクワクしたんです」…など、ポジティブな感情を先に示す。

ステップ2:あえて理論を後から述べる

- 例:転職動機の場合

「好きだからこそ挑戦したいと思ったんですが、あえて理由を言語化すると、大きく3つあります…」。こう言われると、「本当に好き→さらに理由もあるんだ」という流れがスムーズに理解されます。 - あえて後付けで理論を説明する

「なぜそれが正しいと考えるのか」を構造立てて伝えることで、情熱+論理という説得力が得られます。

4.感情→理論の効果的な使いどころ

- サービスや商品を説明する時

先に「この機能を見た瞬間、ワクワクしたんです」と熱を伝え、その後「具体的にどんなメリットがあるか?」を論理的に説明する。 - 面接や自己PRシーン

「こういうきっかけでやりたいと思ったんです」と情熱を真っ先に出し、「加えて、社内のリソースを活かせる点や市場性が高い点が3つあります」と続ける。 - チームを巻き込む会議

「正直、この企画には惚れています。なぜなら…」で感情を分かち合ってから、「あえてデータ面をお見せします」とロジックを補強すれば、チームのモチベーションを高めることができる。

5.感情を王様に据えると行動に繋がりやすい

ロジック単体では「頭では理解しているが動けない」という現象が起きがちです。一方で、感情を先に引き出すと、今すぐ動きたい気持ちが湧いてくることがあります。

- 博多 vs ハワイの例

「ハワイに行きたい気分だ!」という感情が先にあって、後から「海がきれいだから、旅行費用も意外と安いから」と理論をつけてもいいし、博多に行きたければ「ラーメンを食べたいんだ!」を先にぶつけて、「距離も近いから費用も抑えられる」と後から理論付けすればいい。 - やりたい気持ちが先だと、人は行動しやすい

後から理由を付けるほうが、本人も説明しやすく、周囲を説得しやすくなります。

6.大一人称視点(We)でクライアントを捉える

もう一つ、説得力に大きく寄与するのが「第三者的な口調ではなく、自分も当事者として語る」話し方です。

第三者視点より「我々」の一人称視点を使う

コンサルタントがクライアント企業を議論するとき、「御社は…」ではなく「我々は…」と表現することが多々あります。たとえば「我々楽天は、ここでリスクを取るべきじゃないでしょうか」といった形です。

- 当事者感が伝わる

第三者的に「そちらは~」と語るより、「自分も同じチームだよ」という姿勢を示すほうが、クライアントの信頼を得やすい。 - 思考が自分ごと化して深まる

自分ごととして捉えると、徹底的にクライアント目線で考えようとするため、より突き詰めた論点設定や課題解決が可能になる。

なぜ「我々」の言い回しが説得力を増すのか

- 一体感が生まれる

「あなた vs 私」ではなく、「一緒に考える仲間だ」というメッセージが伝わり、相手との距離が縮まる。 - 依頼されるだけでなく共に進める印象

クライアントにとっては、業者ではなくパートナーのように感じられるため、提案への肯定感が増す。

普段の会話にも応用できる

たとえば同僚やチーム内で何かを決めるとき、あえて「我々としてはどうしよう?」と声をかけるだけで、一気に共感や協力体制が強化されます。第三者的に「あなたのチームは…」などと切り分けるのではなく、合意形成に向けて「わたしたち」に視点を合わせてください。

7.B⚪︎(ビーマル)条件を使って水掛け論を避ける

ビジネスの意思決定は、たいてい 答えが決まっていない 場面(例えば「出演するか、しないか」「辞めるか、続けるか」「A案かB案か」など)で生じます。

このとき、単に「Aがいい」「Bがいい」と主張し合うと、水掛け論で終わりがちです。そこで役立つのがB○条件という発想です。

VS構造だけでは不十分

「A vs B」の二択を作るのは良いスタートですが、そのままぶつかると「あなたはAを推してるからでしょ?」など利害・感情のぶつかり合いになりやすいです。

こういう条件ならAを選ぶ、こういう状況ならBを選ぶと条件化しましょう。まず「Aが活きる条件」「Bが活きる条件」を並べてみる。それぞれの条件が満たされるかどうかを検討することで、お互いが納得できる落としどころを探しやすくなります。詳しくは、PIVOT公式チャンネルの動画を参考にしてください。

話す前の準備を怠らない

効率良くロジカルな話し方をするために、話し始める前の段階でどれだけ準備しているかが実は非常に重要です。

たとえば、就活の面接やクライアントへのプレゼンを成功させるためには、まず必要な情報・データ・事例などインプットをきちんと集める必要があります。

これはコンサルタントがお寿司屋さんの例えでよく説明するように、いかに卓越した握りの技(話すスキルや論理構築)があっても、ネタ(インプット)が悪ければ最高の寿司にはならない、という感覚に近いです。

また、準備段階では「想定される質問」「相手が突っ込んできそうな論点」をシミュレーションし、場合によってはB○条件の考え方を持ち込むなどして、スムーズに対応できる体制を整えておくことも大切です。最終的なゴールがどこか(合意形成か、行動を促すのか、興味付けだけが目的か)をあらかじめイメージすると、話のトーンや構成をコントロールしやすくなります。

初対面や親密度の低い相手との会話術

初対面やまだ親密度の低い相手と話すとき、「どうやって話を盛り上げるか」「どう距離を縮めればいいか」に悩む人は多いものです。ここでは 「共通点を探す」 ことの重要性と、その際に意識すべきポイントを整理します。

1. 共通点探しが相手との距離を縮めるカギ

人は共通の話題や経験があると、それをきっかけに一気に親近感を抱きやすくなります。ビジネスシーンにおいても、「初対面の硬さ」を和らげるために共通点を探すのは非常に有効です。

- 共通の知人・人脈

「○○さんのご紹介です」「実は××さんと一緒にお仕事していまして…」といった紹介ルートを会話の冒頭に挟むだけで、相手に安心感を与えられます。 - 同じ業界や出身校、地域

出身大学や地元が同じとわかった瞬間、場の空気がほぐれやすいのは、多くの人が経験上ご存じかもしれません。仕事のやり取りでもプラスに働くでしょう。 - ホットな時事ネタ・趣味の話題

例えば「最近YouTubeで話題の○○、ご存知ですか?」など、誰もが関心を持ちやすいトピックを切り出すことで共通の関心領域を作りだし、盛り上がるケースも多いです。

ポイントは、事前のひと工夫です。たとえば、SNSや社内ツールで相手のプロフィールや投稿を確認し、どんな趣味や関心を持っていそうかを探っておくと、共通点を探しやすくなります。

2. 初対面で「共通点」に触れるベストタイミング

「場が温まってきたら…」とタイミングを先延ばしにする方もいますが、むしろ早めに言及するのがおすすめです。

早めに伝えるメリット

- 自己紹介の延長で自然に出せる

「実は私、○○さんと以前ご一緒したことがありまして…」など、冒頭で繋がりを示すと相手の警戒心が和らぎます。 - 会話のきっかけが増える

「同じ部署に××さんがいるなら、あの件の話はできますよね」といった風に次の話題がどんどん派生しやすい。

もし相手が自分より立場が上であっても、「○○さんからご紹介いただきました」と伝えれば、誰の紹介なのか具体的になって相手が話しやすくなるというメリットもあります。「大したことない情報かな」と思って後回しにするより、はやめに明かすことでコミュニケーションがスムーズに進みます。

3. 事前準備がモノを言う

ビジネスで「短時間のミーティング」」のような場面だと、共通点を探す余裕がないと思いがちです。しかし、ほんの数分の下調べが今後の関係性を大きく左右します。

- SNSでの友人リストや社内の知人関係をチェック

相手と繋がっている可能性のある人やグループを洗い出す。 - 過去の講演・セミナー参加情報などを調べる

「以前、○○のカンファレンスに参加されていましたよね。私も行っていました」といった話題を出せれば大きく盛り上がる。 - マッチング後の確認

たとえば「この人は同じIT系なのに、共通の知人がいそうだ」と思ったらFacebookやLinkedInで共通の友人がいないか検索してみるだけでも十分。

こうした些細な事前準備を「面倒」と感じるかどうかが、大きな差に繋がります。共通点を見つけるだけで、相手との心理的距離をぐっと縮められるわけですから、やらない手はありません。

4. 共通点を探さないと損している?

実際、相手が自分の高校や大学の先輩だと知らずに商談が進んで、後から判明して「もっと早く知っていれば…」と悔やんだエピソードは珍しくありません。これは人脈のネットワークが活きるビジネスパーソンの世界では、大きな損失になり得ます。

- アイスブレイクが上手くいかず、余計に距離が残る

- 互いに協力できる案件や紹介があっても、そのきっかけを逃してしまう

- 先方から「冷たい人」という印象を持たれかねない

これを回避するためにも、初対面時の「共通点探し」は積極的に行いましょう。

5. ケーススタディ:はやめに共通点を提示して成功した例

- 「紹介者の名前」を早めに出す

AさんがBさんを紹介してくれた場面で、面談の冒頭に「Aさんがお世話になっていると伺いました」と切り出す。BさんはAさんの紹介ならばと安心し、素直に話を聞いてくれるように。 - 「同じ学校や出身地」をチェック

大学の卒業生コミュニティで繋がりがあるとわかったら、ミーティング開始数分で「実は××大学なんです」と告げる。たちまち校内の話題で盛り上がり、商談が円滑に進んだ。 - 「共通の趣味・興味」をSNSでリサーチ

相手のSNSプロフィールからテニス好きだと把握。初対面の挨拶後すぐに「テニスされるんですよね。私も週末プレイするんですが…」と口火を切ったところ、すぐ意気投合し、ビジネスの話もスムーズに。

コンサルタントすぎる話し方に注意が必要

「コンサルタントっぽい言い回し」を自然に使い続けていると、周囲からは「なんだか違和感がある」「この人、鼻につくな」と思われることがあります。

ビジネスシーンでは問題なく通用していても、日常会話やカジュアルな場面では浮いてしまうケースが珍しくありません。ここでは、コンサル特有の話し方にどんな特徴があり、なぜ注意したほうがいいのかを整理し、意図的に使い分けるアプローチを提案します。

1. コンサル特有の言い回しとは?

コンサルタント時代に身に付いた言葉遣いを振り返ると、以下のような特徴が挙げられます。

語尾に「〜と」「〜していて」などが多用される

例:「これは可能と思っていて〜、実行フェーズに移せると考えていますと。」など。日常会話ではやや不自然な「と」「ていて」表現が頻出する。

専門用語やフレームワーク表現をそのまま使う

「MECE」「仮説思考」「スコープ定義」など、一般企業やプライベートではピンとこない言葉を何気なく使ってしまう。

論理構造を意識しすぎる

頭の中で常にロジカルを保つあまり、話が堅くなりがちで、聞き手がリラックスできない。

これらは仕事で成果を出すために培った話し方ですから、一概に「悪い」とは言えません。しかしながら、同じトーン・同じ表現をどんな場面でも使ってしまうのは、受け手に不自然な印象を与えがちです。

2. なぜコンサル語が敬遠されがちなのか

日常会話との差が大きい

ビジネス現場以外では、論理性や専門用語にそこまで比重を置かないコミュニケーションが普通です。にもかかわらず「コンサル的言い回し」をフル稼働させると、相手に緊張感や距離感を与えてしまいかねません。

鼻につく印象を持たれやすい

「コンサルぽい言い方だね」と揶揄される背景には、「偉そう」「上から目線」と受け取られがちなニュアンスが含まれています。悪気はなくても論理的に整理された話し方が威圧と捉えられる場合もあるのです。

自然と出てしまうとコントロール不能

本人はコンサル用語や独特の語尾を意識していないのに、会話のたびにそれが出てしまう状態だと、状況に応じた話し方を選べなくなります。結果的に、相手に合わせた柔軟なコミュニケーションができなくなるリスクもあります。

3. 話し方をモードとして切り替える重要性

「コンサル流の言葉遣いが悪いのではなく、使いどころを誤るとマイナスに働く」というのがポイントです。理想的には以下のようにコンサルモードと一般ビジネス/日常会話モードの2種類を状況に応じて使い分けられるようになることが大切です。

- コンサルモード

- 論点思考や専門用語を駆使し、仮説検証やロジックを鮮明に伝える

- ビジネス上で論理構造が重要視されるプレゼンや報告の場面では力を発揮

- 一般ビジネス/日常会話モード

- 語尾表現や専門用語を抑え、分かりやすく軽快な語り口を心がける

- 社内雑談や飲み会・プライベートなど、リラックスした場面で相手の興味に合わせたフランクさを大切にする

このように、使い分けを意図的に行うことで、「あ、この人ってコンサルくさいな」というネガティブな印象を与えず、逆にプロフェッショナルさと親しみやすさを両立できます。

4. あえてコンサルっぽさを活かす場面とは

一方で、わざとコンサルぽい話し方をするのが効果的なケースもあります。たとえば、以下のような場面です。

- クライアントへの報告・提案

ロジック重視、論点整理などコンサルらしいまとめ方が必要とされるシーンでは、コンサル色を出すことで説得力を増せる。 - 専門家としてのブランディング

セミナーや勉強会で講師を務めるときに、意図的にコンサル用語を使ってプロ感を演出する。 - 緊迫したディスカッション

短時間で的確に論点を把握し、仮説で進める必要がある場合、コンサル独特のワーディングがスムーズに物事を進める可能性が高い。

5. コントロールするためのステップ

- まずは自分の話し方を客観視

- 自分の会話を録音・文字起こししてみる

- 語尾に〜とが多い、専門用語を連発していないかをチェック

- 日常的な表現を増やしてみる

- 「思っていて…」→「○○かなと思います」と柔らかく言い直す

- あまりにロジカルすぎる語尾表現を削り、自然な日本語にする

- シーン別にモードを決める

- 「プレゼンやクライアント対応であればコンサルモード」

- 「雑談や懇親会なら一般ビジネス/日常モード」と意識し、言い回しを選ぶ

- あえて使う場合も意識的に

- コンサル色を出すと決めたら、多少専門用語を混ぜつつもなぜその用語・ロジックが必要かを補足して、押し付け感を緩和

次の会議で話し方の実践をしてみる

実際に話し始める際には、複数のステップを意識して組み立てるとわかりやすくなります。まずは簡潔に結論を述べたり、全体の流れを先に示して相手が「どんな話が続くのか」を理解できるようにします。そのあと、感情を王様に据えた自分自身の想いを語り、論理的な根拠を添えると、相手の理解と共感の両方を得られやすくなるでしょう。

もちろん、話している途中で相手の反応を確認することも欠かせません。会話の途中で「ここまで大丈夫ですか?」と一言投げかけるだけでも、相手の意見を取り込みつつ柔軟に修正でき、双方向性のあるコミュニケーションに変化します。これにより、相手が納得できるかどうかをリアルタイムに判断し、必要なら B○条件を引き合いに出して「どんな状況ならどの案を選ぶのが最適か」を再整理することが可能です。

戦略コンサルタントに転職しようかな?と思ったら

いかがでしたか?さいごに、戦略コンサルタントに転職をお考えの方にお役に立てる情報をまとめておきます。

戦略コンサルタントになるために必要な本を読んでみる

弊社代表のタカマツ本

コンサルティングファームに転職する際に特におすすめはフェルミ推定本!

戦略コンサルタントのための必読本

この世には、ケース面接対策本、コンサル思考、コンサル業界に関する本まで「コンサル」の関連本が山のようにあります。そこで、世の中に溢れる「これ、コンサル関連本?」と思われるタイトルの本を全て “購入し”、自ら読んで、

- 「ケース面接対策」という意味で、この本を読んだ本が良いかどうか?

- 読むのであれば、どのページを読めば良いのか?

を丁寧に解説しました。「どの本を読むべきなのか?」と迷われている方に、是非とも参考にして頂きたいです。

考えるエンジン講座無料相談で戦略コンサルを知る

戦略コンサルへの転職に必要な「考える力」を最も得意としているのが、私であり、年間500人以上が受講する「考えるエンジン講座」です。ので、是非とも、無料相談にいらしてください。

考えるエンジン無料相談はこちら

戦略コンサルタントの転職支援を251キャリアで

考える力を鍛え、戦略思考を身に付ける「考えるエンジン講座」の陰で隠れておりますが、じんわりと、コンサル向け転職エージェント=251CAREeR(ニコイチキャリア)もやっております。

ケース面接対策だけでなく、コンサルタントに強い転職エージェントも利用したい!という方は、是非とも、「無料相談」の時に、おしゃって頂ければと思います。

戦略コンサルタントの転職対策をテキストで学ぶ

フェルミ推定、ビジネスケース、志望動機など、コンサルタントへの転職の選考で実施される「ケース面接」対策に必要なオンライン教材を提供しています。