ケース面接におけるフレームワークの真価と正しい使い方

ケース面接においてフレームワークは、問題解決のための道筋を明確にする重要なツールです。

フレームワークを使用する主な理由は、複雑なビジネス問題を体系的に分析し、論理的に解決策を提示するためです。

例えば、3C分析やSWOT分析は、企業の競争環境や内外の要因を整理し、戦略的な判断を下す助けとなります。しかし、これらを単なるテンプレートとして使用するのではなく、ケース面接では、ケースごとの状況に応じて柔軟に適用することが求められます。

具体的には、面接官が示す問題の背景や特性を理解し、それに最も適したフレームワークを選び、必要に応じて複数のフレームワークを組み合わせることで、より深い洞察を得ることが可能です。最終的には、正しくフレームワークを使いこなすことで、面接官に対して自分の論理的思考力と問題解決能力を効果的にアピールできるでしょう。

フレームワークとは何か

フレームワークとは、問題解決や意思決定の際に使用する構造化された手法や道具のことを指します。特にビジネスの世界では、複雑な状況を整理し、分析するために活用されます。

例えば、ケース面接においては、フレームワークを利用することで、問題を論理的に分解し、体系的にアプローチすることが可能です。具体的には、SWOT分析やPEST分析がよく知られており、これらを組み合わせることで、より深い洞察を得ることができます。フレームワークを効果的に使用するには、各手法の特徴を理解し、状況に応じて適切に選択することが重要です。実践の中で経験を積むことで、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

フレームワークの基礎的な役割と定義

フレームワークは、特定の問題を体系的に分析し、解決策を導き出すための構造化されたアプローチを提供します。ビジネスケース面接において、フレームワークは問題を整理し、論理的な思考を支えるツールとして重要な役割を果たします。

例えば、SWOT分析やPEST分析などのフレームワークは、外部環境や内部資源を整理し、企業の戦略決定をサポートします。これにより、面接官に対して、問題に対する理解の深さや構造的な思考能力を示すことができます。実践的なポイントとしては、各フレームワークの特性を理解し、ケースの文脈に応じて適切に選択することが求められます。適切なフレームワークを用いることで、より効果的に問題を解決し、説得力のある提案を行うことが可能です。

ケース面接でのフレームワークの重要性

ケース面接においてフレームワークを用いることは、問題を網羅的に分析し、効率的に解決策を導くために非常に重要です。フレームワークは、複雑な問題を整理して理解しやすくするツールとして活用されます。

例えば、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)という概念は、全ての要素を重複なく、漏れなくカバーするために使われます。これにより、分析の抜け漏れを防ぐことができ、面接官に対して論理的かつ体系的な思考を示すことが可能です。実際の面接では、問題の性質に応じて適切なフレームワークを選択し、柔軟に対応することが求められます。適切なフレームワークを選ぶことで、より説得力のある提案が可能になり、面接の成功へとつながります。

フレームワークの使い方と注意点

フレームワークはケース面接において問題を整理し、効果的な解決策を導くための道具として重要です。まず、基本的な使い方として、問題を理解した後、適切なフレームワークを選択します。

例えば、市場参入のケースでは、3C分析(顧客・競合・自社)を用いることで、競争環境を包括的に分析できます。次に、具体的なアドバイスとしては、選んだフレームワークをそのまま適用するのではなく、状況に応じて柔軟にカスタマイズすることが求められます。例えば、特定の業界に特化した要素を追加するなどの工夫が必要です。

最後に注意すべきポイントとして、フレームワークに頼りすぎず、自分の考えやオリジナルな視点も重要視することです。これにより、面接官に対して独自性のある提案を示すことができ、より高い評価を得ることが可能になります。

フレームワークを『考える起点』にしてはいけない

ケース面接においてフレームワークは有用なツールですが、それを唯一の思考の出発点とするのは危険です。

フレームワークは、問題を整理するためのガイドラインに過ぎず、すべてのケースに当てはまるわけではありません。独自の視点を持ち、面接の状況に応じて柔軟に思考を展開することが重要です。

例えば、ある問題を分析する際、PEST分析を単に当てはめるだけでなく、業界特有の要因や最新のトレンドを考慮に入れることで、より深い洞察を提供することが可能です。また、面接官は受験者の創造性や批判的思考能力を評価しています。したがって、フレームワークを参考にしつつも、自分自身のアイデアを積極的に提示し、面接官に印象付けることが求められます。

フレームワークは『説明責任』を果たすための道具

ケース面接におけるフレームワークは、単に答えを導く手段ではなく、受験者が自身の考えを体系的に説明し、説得力を持たせるための重要な道具です。

まず、フレームワークを活用することで、複雑な問題を分解し、論理的な流れを構築できます。これにより、面接官はあなたの思考過程を追いやすくなり、あなたがどのように結論に至ったのかを理解しやすくなります。

例えば、マーケティング戦略を提案する場合、SWOT分析を用いることで、自社の強みや市場の機会を明確に示せます。しかし、フレームワークに頼りすぎるのではなく、そこに自分の視点や独自のアイデアを組み込むことが重要です。これにより、他の受験者との差別化が図れ、あなた自身の独自性を効果的にアピールできるでしょう。

『フレームワークを使え』は期待値の低さの裏返し

フレームワークの使用は、ケース面接において一般的な戦略ですが、それは必ずしも面接官の期待を超えるものではありません。つまり、フレームワークを使えという指示は、ある意味で最低限の期待に過ぎないのです。そこで、あなたが他者との差別化を図るためには、このフレームワークを基に独自の視点を加えることが求められます。

例えば、マーケティングの4Pを使用する際、単に製品、価格、場所、プロモーションを分析するだけでなく、業界特有のトレンドや最新のデジタル技術を取り入れて分析を深めると効果的です。また、具体的な市場データや事例を用いることで、あなたの提案に信憑性を持たせることができます。このように、自分自身の思考を展開し、独自性をアピールすることが、面接官の期待を超える鍵となります。

ケース面接でのフレームワーク活用の具体例

ケース面接でフレームワークを効果的に活用することは、問題を構造的に分析し、論理的な解決策を導くために重要です。基本的なフレームワークとして、3CやSWOT分析が挙げられます。

例えば、3Cでは顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の観点から市場を分析します。ここから顧客のニーズや購買行動を詳細に調査し、競合の強みと弱みを比較しながら、自社の立ち位置を見極めることが重要です。実践的なポイントとして、フレームワークを使う際には、単に当てはめるだけでなく、面接の文脈に応じて柔軟に適用し、独自の視点を加えることが求められます。このようなアプローチにより、面接官に対して自分の分析力と創造性を示すことができるでしょう。

代表的なコンサルタント用フレームワーク12選

コンサルタントとしてのケース面接を成功に導くためには、幅広いフレームワークを理解し、適切に活用することが重要です。ここでは、代表的な12のコンサルタント用フレームワークを紹介します。

- 1. SWOT分析

-

企業の強み・弱み・機会・脅威を評価します。

- 2. PEST分析

-

政治、経済、社会、技術の外部環境を分析します。

- 3. 3C分析

-

顧客、競合、自社の観点から市場を評価します。

- 4. ファイブフォース分析

-

競争要因を5つの力で分析し、業界の構造を理解します。

- 5. バリューチェーン分析

-

企業活動の流れを分析し、付加価値を見つけます。

- 6. ポジショニングマップ

-

市場における製品や企業の位置づけを視覚化します。

- 7. BCGマトリクス

-

事業の成長性と市場シェアをもとに評価します。

- 8. アンゾフの成長マトリクス

-

市場と製品の組み合わせで成長戦略を考えます。

- 9. VRIO分析

-

企業資源の持続可能な競争優位性を評価します。

- 10. ブルーオーシャン戦略

-

競争のない市場を創出する戦略を探ります。

- 11. ビジネスモデルキャンバス

-

ビジネスモデルを視覚的に構築します。

- 12. GEマッキンゼーマトリクス

-

事業の魅力度と競争力を評価します。

これらのフレームワークは、それぞれ異なる視点から問題を分析するのに役立ちます。

面接の際には、状況に応じて適切なフレームワークを選択し、自分の意見を論理的に述べることが求められます。

SWOT分析

SWOT分析は、ビジネスやプロジェクトの内外の要因を整理し、戦略を立てるためのフレームワークです。SWOTはStrengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の頭文字をとったもので、これら4つの要素から構成されます。企業は自社の強みと弱みを内部環境として評価し、外部環境から機会と脅威を分析します。これにより、競争優位性を最大化し、リスクを最小化する戦略を策定できます。例えば、強みとしての優れた技術力を活かし、機会としての新興市場進出を検討することが可能です。実践においては、分析が偏らないよう、多角的な視点で情報を集めることが重要です。これにより、より現実的で効果的な戦略を構築できます。ケース面接では、このフレームワークを用いることで、論理的かつ構造的に意見を述べることが求められます。

3C分析

3C分析とは、企業が市場で競争優位を確立するためのフレームワークで、Customer(顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つの視点から分析を行います。まず、Customerでは、ターゲット市場のニーズや顧客の行動を詳細に理解し、どのような価値を提供できるかを考察します。次に、Companyでは、自社の強みや弱みを評価し、戦略的にどのようなリソースを活用できるかを検討します。最後に、Competitorでは、競合他社の動向や市場でのポジションを分析し、自社がどのように差別化できるかを探ります。

具体的なアドバイスとしては、実際のケース面接では、これらの視点から情報を整理し、論理的に結論を導くことが求められます。例えば、新製品の市場投入を検討する際には、3Cを用いて市場の機会と自社のポジションを明確にし、競争優位を築くための戦略を提示することが重要です。これにより、面接官に対して、あなたの戦略的思考能力を効果的にアピールすることができます。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、企業が市場での競争力を評価するための重要なフレームワークです。この分析手法は、競争の激しさを決定する五つの要因に焦点を当てています。これらの要因とは、新規参入の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、代替品の脅威、そして業界内の競争です。これらの要因を理解することで、企業は自社の立ち位置を明確にし、競争優位を築くための戦略を策定できます。例えば、新規参入の脅威が高い市場では、参入障壁を高める戦略が有効です。また、買い手の交渉力が強い場合には、製品やサービスに付加価値をつけることが重要です。面接では、これらの要因を用いて実際のケースに応じた具体的な戦略を提案し、面接官に対して理論と実践の両面からアプローチすることが求められます。

PEST分析

PEST分析は、外部環境の変化を理解するために使用されるフレームワークであり、特にケース面接において重要な役割を果たします。PESTは政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の頭文字を取ったもので、各要素が企業や市場に与える影響を評価することができます。例えば、政治的な変動が貿易に及ぼす影響を考慮することで、企業の戦略にどのように反映されるかを分析します。また、経済状況の変化が消費者の購買力にどのような影響を及ぼすかを検討することも重要です。面接においては、実際のケースに基づいてこれらの要素を組み合わせ、具体的な提案を行うことが求められます。PEST分析を活用することで、外部環境を深く理解し、面接官に対して説得力のある戦略を示すことができます。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業が商品やサービスを市場に届ける過程でどのように価値を創出しているかを理解するためのフレームワークです。具体的には、企業の活動を主活動と支援活動に分け、それぞれの活動がどのように価値を生み出し、コストを発生させているかを分析します。例えば、製造業においては、調達、製造、物流、販売、サービスといった活動が主活動に該当します。この分析をケース面接で活用する際には、特定の活動が他の活動とどのように連携して全体の競争力を高めているかを明確に示すことが重要です。面接官に対して、具体的な改善提案やコスト削減のアイデアを示すことで、深い業界知識と論理的な思考力をアピールすることができます。

STP分析

STP分析は、マーケティングにおける消費者セグメントの特定と、その中でのターゲット市場の設定、そして市場に適したポジショニングを行うためのフレームワークです。まず、Segmentation(セグメンテーション)では市場を年齢や性別、収入、ライフスタイルなどの基準で分けます。これにより、自社の商品やサービスがどのセグメントに最も効果的かを判断できます。次にTargeting(ターゲティング)では、選んだセグメントに対して具体的にどのようにアプローチするかを決定します。最後にPositioning(ポジショニング)では、競合との差別化を図り、選ばれたターゲットセグメントに対し、どのような価値を提供するかを明確にします。実務においては、具体例として、新商品の導入時にSTP分析を用いることで、マーケットにおける明確な立ち位置を確立し、競争優位を築くことができます。ケース面接においては、これらのプロセスを論理的に説明し、面接官に対して自らの分析力と戦略的思考を示すことが重要です。

4P分析(マーケティングミックス)

4P分析とは、マーケティングの基本的なフレームワークであり、商品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素に基づいて戦略を立てる手法です。この分析は、ケース面接での問題解決においても多く活用されます。まず商品では、その製品やサービスが顧客に提供する価値を明確化します。次に価格では、競争力を維持しながら利益を確保できる価格設定を検討します。流通においては、顧客に商品が届くまでの流れを効率的にすることが求められます。最後にプロモーションでは、いかにしてターゲット市場に効果的に商品を知らせるかを考えます。具体例として、ある新製品を市場に投入する際には、これら4つの要素をバランスよく検討し、効果的なマーケティング戦略を構築することが成功への鍵となります。ケース面接では、これらを論理的に説明し、自分の分析力を示すことが重要です。

BCGマトリクス

BCGマトリクスは、企業が製品ポートフォリオを戦略的に分析するためのフレームワークです。このマトリクスは、市場成長率と市場占有率の2つの軸を用いて製品を4つのカテゴリーに分類します。具体的には、「スター」「キャッシュカウ」「問題児」「負け犬」の4つです。この分類により、企業はどの製品に投資を集中させるべきか、または撤退を考慮すべきかを判断できます。例えば、「スター」は高成長かつ高シェアを誇り、将来のキャッシュカウになる可能性があります。一方、「負け犬」は低成長・低シェアであり、資源の再配分が推奨されます。ケース面接では、このマトリクスを用いて市場戦略の優先順位を示し、説得力ある分析を行うことが評価されます。実際の面接では、具体的な事例を挙げて説明することで、理解度と分析力を効果的にアピールできます。

VRIO分析

VRIO分析は、企業の競争優位性を評価するためのフレームワークです。この分析は、資源や能力が競争優位性を持つかどうかを判断するために、4つの基準を用います。まず、資源が「価値」(Value)をもたらすかを確認します。次に、「希少性」(Rarity)の評価を行い、競合他社が同様の資源を持っているかを検討します。続いて、「模倣困難性」(Imitability)を分析し、その資源が他社によって簡単に模倣されないかを確認します。最後に、「組織」(Organization)がそれらの資源をどのように活用できるかを評価します。これらの基準を通じて、企業は持続可能な競争優位性を構築するための指針を得ることができます。ケース面接では、実際の企業事例を基にVRIO分析を行い、多角的に企業の強みや弱みを考察する力が求められます。これにより、面接官に対して深い分析力と実践的な洞察を示すことができます。

MECE

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、ケース面接でよく用いられる分析フレームワークの一つです。このフレームワークは、情報を漏れなく重複なく整理することを目的としています。具体的には、問題を細分化し、各要素が互いに排他的でありながら、全体として網羅的になるように構成します。これにより、複雑な問題を効率的に解決するための基盤を築くことが可能です。例えば、企業の売上低下の原因を探る際、内部要因と外部要因に分け、それぞれを細分化することで、見落としがちな要素を一つ一つ確認できます。実際の面接では、こうしたMECEの考え方を活用することで、論理的で説得力のある議論を展開しやすくなります。ただし、要素の分け方に偏りが生じないよう、常にバランスを意識することが重要です。

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーは、情報を体系的に整理し、効果的に伝えるための手法です。基本的には、トップダウンのアプローチで、主張を最初に提示し、次にその主張を支える根拠や例を示します。具体的には、主張を頂点に、次にその理由や説明をピラミッドの形で展開していくことで、論理的な構造を作り上げます。この手法は、ケース面接においても非常に有用であり、面接官に対して明確で説得力のある回答を提供するために役立ちます。実践する際には、主張を明確にするだけでなく、その根拠がしっかりとしたものであることを確認することが重要です。また、情報を過不足なく整理することで、相手に伝わるメッセージがよりクリアになります。

5W1H

5W1Hは、問題解決や情報整理を行う際に非常に有効なフレームワークです。これは「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6つの要素を用いて、情報を体系的に整理し、分析を行います。具体的には、ケース面接において、提示された問題に対してこれらの要素を順に確認することで、見落としを防ぎ、問題の本質を捉えることができます。例えば、新製品の市場導入戦略を考える際には、『誰がターゲットか』『何を提供するか』『いつ導入するか』などを細かく検討します。実践的なポイントとしては、各要素を深掘りしすぎず、全体のバランスを見ながら進めることが重要です。これにより、包括的かつ効率的な分析が可能となります。

【実例】好きなフレームワーク2選

ケース面接において活用できるフレームワークは数多く存在しますが、特におすすめの2つを紹介します。

まず一つ目は「SWOT分析」です。このフレームワークは、内部環境と外部環境をそれぞれ強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)に分けて分析します。

例えば、新規市場への参入を考える際に、企業の内部資源を確認しつつ、外部の市場動向を見極めるのに役立ちます。次におすすめなのが「3C分析」です。これは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点からビジネス環境を分析する方法です。特に競争の激しい市場で、どのように自社が優位に立てるかを考える際に有効です。いずれのフレームワークも、バランスよく情報を整理し、効率的に分析を進めるために役立ちます。

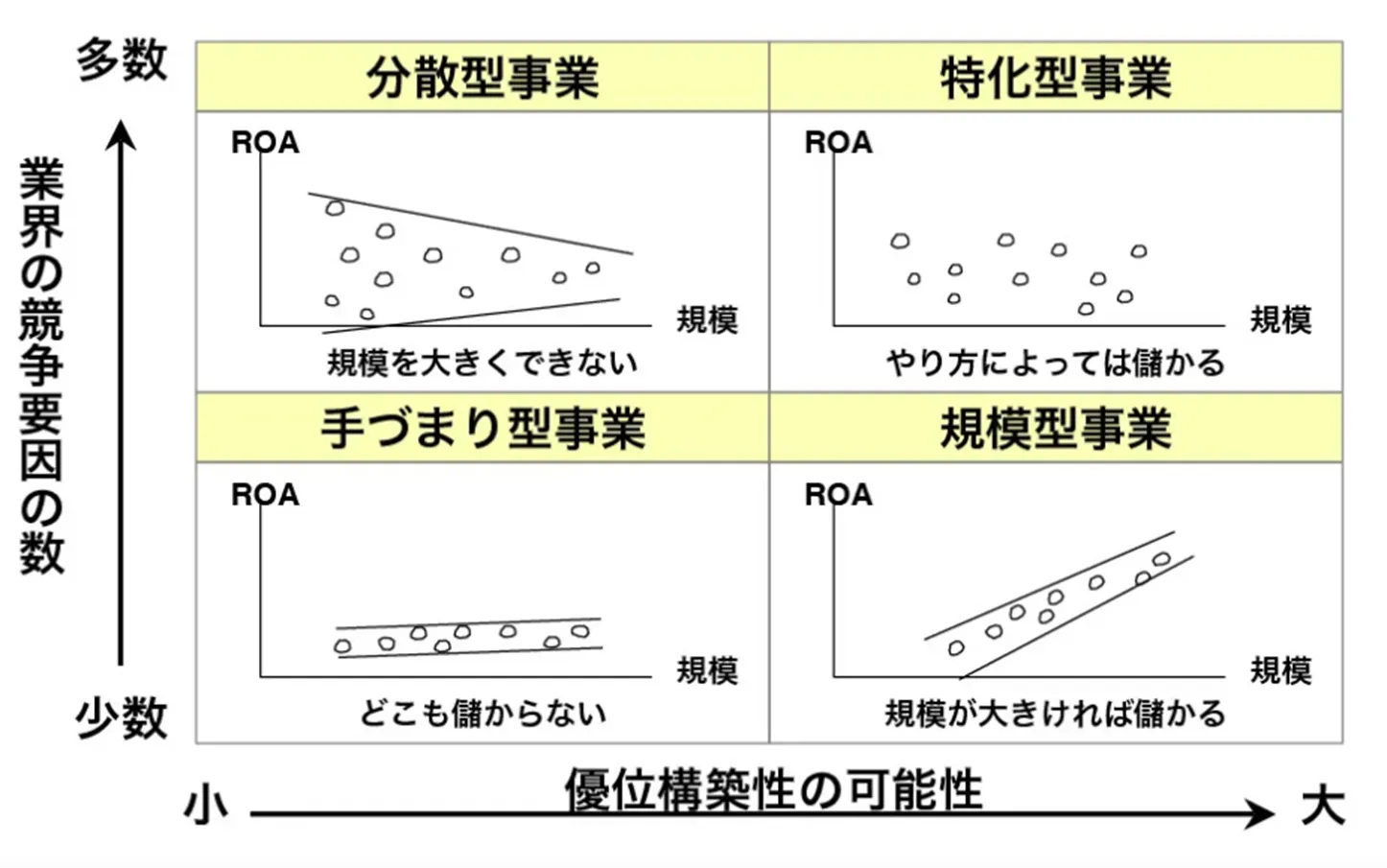

BCG「アドバンテージ・マトリクス」

BCGの「アドバンテージ・マトリクス」は、企業の競争優位性を評価するためのフレームワークです。

このマトリクスは、企業が市場で成功するために必要な要素を「規模の経済」と「差別化」の二軸で分析します。基本的な説明として、このフレームワークは、企業がどのようにして持続的な競争優位を築けるかを理解する手助けをします。

具体的なアドバイスとしては、企業はまず自社のポジションを確認し、どのような競争優位を持っているかを明確にすることが重要です。例えば、規模の経済を活用してコストを削減し、価格競争力を高める戦略を採ることができます。一方で、差別化を通じてユニークな製品やサービスを提供し、市場での認知度を高めることも有効です。 実践的なポイントとしては、常に市場の変化をモニターし、自社の戦略を柔軟に調整することが必要です。

また、競合他社の動向に注意を払い、自社の位置づけを適切に見直すことで、持続的な競争優位を維持できます。これらを踏まえた戦略的な意思決定が、企業の成功に繋がります。

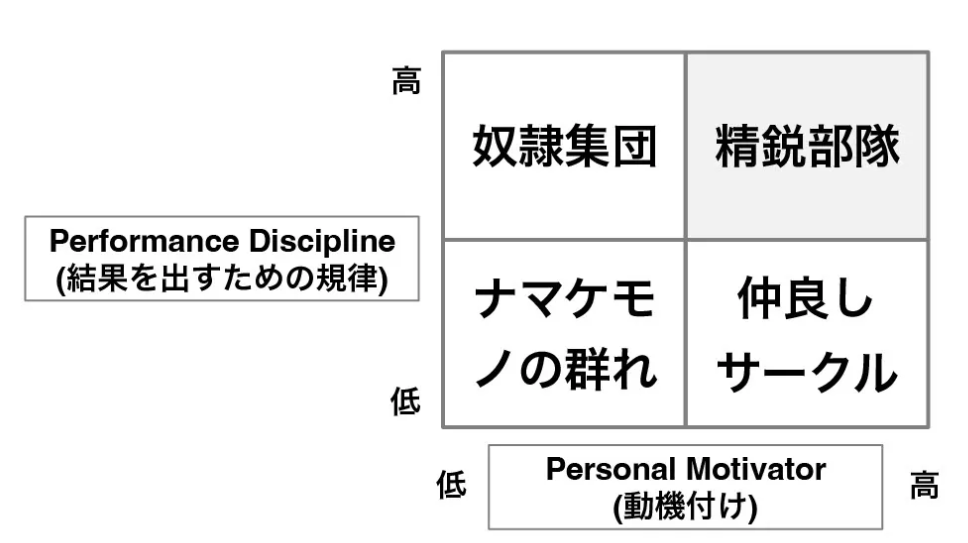

動機付け×規律の4象限マトリクス

動機付け×規律の4象限マトリクスは、組織やチームのパフォーマンスを向上させるためのフレームワークです。このマトリクスは、縦軸に「動機付け」、横軸に「規律」の2つの要素を取り、4つの象限に分けて考えます。

動機付けが高く、規律も高い状態は理想的なパフォーマンスを生む「高動機・高規律」の象限で、個々のメンバーが自主的に行動し、組織全体としても効率的に動くことができます。逆に、動機付けも規律も低い「低動機・低規律」の象限では、成果が出にくく、改善が必要です。具体的なアドバイスとしては、チームの現状を評価し、各メンバーの動機付けを高める施策や、必要な規律を整えるルールを設定することが重要です。これにより、組織の強みを最大限に活用し、持続可能な成長を促進できます。

ケース面接の流れと具体的な例題

ケース面接は、コンサルティング業界や戦略職種において頻繁に用いられる選考方法です。まず、面接官が特定のビジネスケースを提示し、候補者はその問題を解決するためのプロセスを示します。基本的な流れとして、問題の理解、仮説の立案、データ分析、結論の提示のステップがあります。

例えば、「新しい市場に進出するための戦略を提案してください」という例題が出された場合、候補者は市場調査や競合分析を行い、SWOT分析や4Pフレームワークを活用して戦略を構築します。この面接では、論理的思考や問題解決能力が評価されるため、事前に様々なフレームワークを学び、実際のケース問題に取り組む練習が重要です。

ケース面接の流れ

ケース面接は、まず問題の提示から始まります。面接官は、候補者にビジネスに関連した課題を提示し、それに対する解決策を求めます。次に、候補者は問題を理解し、適切なフレームワークを選んで分析を開始します。

例えば、SWOT分析や4Pフレームワークを利用することで、問題を整理し、解決のための戦略を立てます。その後、候補者は論理的な思考を駆使して、結論を導き出し、それを面接官に明確かつ説得力のある方法で説明します。最後に、面接官との質疑応答が行われ、候補者の理解度や柔軟な思考が評価されます。このプロセスを通じて、候補者は自身の問題解決能力を示し、面接官はその適応力を評価します。練習を重ね、様々なケースに対応するスキルを磨くことが成功への鍵です。

実際のケース面接の例題とその解き方

ケース面接でよく出題される例題の一つに、「新規市場への参入戦略を考えてください」というものがあります。まず、基本的な説明として、候補者は市場の規模、競合の状況、顧客ニーズを分析する必要があります。次に具体的なアドバイスとして、SWOT分析やPEST分析を用いて、内部環境と外部環境の両方を評価しましょう。例えば、ある飲料メーカーが新しい地域に進出する場合、現地の競合他社の強みや弱みを評価し、消費者の嗜好を調査することが重要です。実践的なポイントとして、仮説を立てた後、データに基づいた根拠でその仮説を検証し、面接官に論理的に説明することが求められます。これにより、面接官に対して候補者が実現可能な戦略を考えられる能力を持っていることを示すことができます。

ケース面接を出題する業界と企業

ケース面接は、主にコンサルティング業界で頻繁に利用される手法ですが、近年では他の業界でも注目されています。例えば、金融業界やテクノロジー企業でも、戦略的な思考力や問題解決能力を評価するためにケース面接を導入する企業が増えています。具体的には、マッキンゼーやボストン・コンサルティング・グループといった大手コンサルティング企業はもちろん、ゴールドマン・サックスやグーグルなどの企業もその一部です。これらの企業は複雑なビジネス問題を解決する能力を重視するため、ケース面接を通じて候補者の適応力や革新性を評価します。したがって、これらの企業を目指す場合は、ケース面接の準備を念入りに行い、具体的なフレームワークを活用して練習を重ねることが重要です。

コンサル業界

コンサル業界では、問題解決能力が求められるため、ケース面接は採用プロセスの重要な一環となっています。ケース面接では、候補者がどのように情報を整理し、問題を分析して解決策を導くかを評価します。これには、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)や、3C分析、SWOT分析などのフレームワークを活用することが一般的です。これらのフレームワークを使うことで、論理的に物事を考える力を示すことができます。例えば、3C分析を利用して市場や競合、顧客の視点から問題を多角的に捉え、最適な解決策を導き出す練習を行いましょう。また、実際のケース面接では柔軟な思考も重要ですので、準備段階で様々なケーススタディに取り組むことが求められます。これにより、未知の問題にも適応できる力を養うことができます。

商社業界

商社業界は、多岐にわたる商品やサービスを取り扱う特殊な業務形態を持ちます。この業界では、商品流通の最適化や新規市場の開拓、さらには国際ビジネスにおける法規制への対応が日常的に求められます。商社では、取引先との交渉や調整が頻繁に行われ、これにより高いコミュニケーション能力が必須です。例えば、輸入食材を取り扱う商社では、現地のサプライヤーと連携し、品質管理や物流ルートの確保が重要な課題となります。さらに、ケース面接においては、市場分析や供給チェーンの最適化などをテーマにした問題が出題されることが多く、具体的な数値を用いて論理的に説明する力が試されます。したがって、商社業界を志望する場合は、国際的な視点や商流の知識を深めることが重要となります。

投資銀行業界

投資銀行業界では、ケース面接で求められる能力として、財務分析や資本市場に関する深い理解が重要です。特に、企業の買収や資本調達に関する問題が多く出題されるため、企業価値評価やデューデリジェンスの手法を理解しておくと良いでしょう。例えば、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法を用いた企業の将来価値の算出や、複数の企業を比較する際のマルチプル分析が挙げられます。これらの技術を駆使することで、論理的かつ説得力のある提案を行うことが可能です。また、ケース面接では、限られた時間で迅速に分析し、プレゼンテーションする能力も試されるため、日頃から効率的な資料作成の練習を重ねることが成功への鍵となります。

ケース面接での失敗例と回避するためのアドバイス

ケース面接での失敗例としてよくあるのは、問題の理解不足や時間配分の誤りです。まず、問題の理解不足は、質問の意図をしっかり把握せずに進めることで、的外れな分析をしてしまうことに繋がります。

これを回避するためには、質問を受けた際に必ず確認し、不明点があればその場で質問することが重要です。

次に、時間配分の誤りは、限られた時間内での分析とプレゼンテーションが求められるケース面接において、計画通りに進まないことが原因です。これに対処するには、事前にフレームワークを活用して、効率的な分析手順を練習しておくことが有効です。例えば、SWOT分析やPEST分析などを用いることで、迅速に情報を整理し、論理的なプレゼンを行うことが可能になります。これらのポイントを意識することで、ケース面接での失敗を回避し、成功に繋げることができるでしょう。

ケース面接やフレームワークの対策方法

ケース面接の成功には、適切なフレームワークの活用が不可欠です。

まず基本的な説明として、フレームワークは情報を体系的に整理し、論理的な思考を促進するツールです。具体的なアドバイスとしては、ケース面接前に代表的なフレームワークであるSWOT分析やPEST分析を理解し、練習することが重要です。これらは問題解決の方向性を示し、面接での論理的な議論を助けます。

実践的なポイントとして、面接中にフレームワークを使用する際は、状況に応じて柔軟に適用することが求められます。フレームワークをただ適用するのではなく、具体的な事例やデータを交えて説得力を増すことが成功の鍵となります。準備段階での練習と本番での応用力がケース面接の突破に繋がります。

推奨する参考書とリソース紹介

ケース面接の準備を効果的に進めるためには、信頼できる参考書やリソースを活用することが重要です。まず、基本的な知識を身につけるために『ケースインタビューの秘密』や『ケースインタビューの成功法則』などの書籍をおすすめします。これらは、ケース面接の進め方やフレームワークの使い方を詳しく解説しており、初心者にも理解しやすい内容です。

次に、オンラインリソースでは、ビジネスケースの実例を取り扱ったウェブサイトや動画講座を活用すると良いでしょう。例えば、マッキンゼーやボストンコンサルティンググループが提供するケーススタディや、YouTube上の専門家による解説動画は、実践的なスキルを養うのに役立ちます。

最後に、模擬面接を通じて実践力を高めることも忘れずに。友人や同僚とロールプレイを行うことで、実際の面接での自信を養うことができます。

模擬面接と問題集を使った実践

模擬面接と問題集を活用することで、ケース面接におけるフレームワークの理解を深めることができます。まず、問題集を使用して、さまざまなケース問題に対するアプローチを練習しましょう。これにより、異なる業界やシナリオに応じたフレームワークの適用方法を学べます。

さらに、模擬面接を実施することも重要です。コンサルタントの友人がいれば、面接官役を頼むことで、リアルな面接環境を再現し、実際の場面での応用力を鍛えられます。模擬面接の後はフィードバックを得て改善点を明確にし、次回に活かすことが大切です。

もし、「思考法から鍛え直したい」「一人ではなかなか対策が進まない」と感じている方は、考えるエンジン講座の活用もおすすめです。コンサルに必要な論点思考を土台に、ケース対策としての模擬面接も受けられるため、場当たり的なフレームワーク暗記ではなく、“考え抜く力”を実践の中で磨くことができます。

問題集と模擬面接を定期的に繰り返すことで、網羅的なスキルアップを図ることができます。

これにより、実際のケース面接でも自信を持って臨むことができるでしょう。

まとめ:フレームワークに溺れるな、使いこなせ

ケース面接においてフレームワークは重要なツールですが、それに依存しすぎると本質を見失う危険があります。フレームワークはあくまで思考を整理するための補助ツールであり、問題の核心を理解し、柔軟に対応する力が求められます。例えば、SWOT分析や5フォース分析などを学んだとしても、それをただ機械的に当てはめるだけでは不十分です。実際の面接では、クライアントの特定の課題や業界特有の状況を考慮して、フレームワークを適切にカスタマイズする必要があります。成功するためには、まず基本をしっかりと理解し、その上で実際のケースに応じてフレームワークを使いこなす訓練を積むことが重要です。これにより、面接官に対して自分の分析力と適応力をアピールすることができるでしょう。

「フレームワークを覚えたはずなのに、うまく使いこなせない…」と感じている方へ

考えるエンジン講座では、コンサルに必要な“論点思考”を土台に、ケース対策としての模擬面接も可能です。思考の深さと構造化の力を同時に鍛えたい方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。