もう発言に困らない!コンサルが教える会議の生き残り戦略

コンサルタントにとって、会議での発言や立ち振る舞いは自分の存在感をアピールする重要なチャンスです。しかし「何を言えばいいか分からない」、「どうやって議論に入り込めばいいのか…」と悩んでしまうことは、ジュニアからベテランまで少なからずあるものです。

本記事では、前半では会議での準備物や席配置、会議での立ち振るまいを紹介して、後半では、必ず一言は言うべきとされる会議での発言ネタまで、幅広く整理して紹介します。短い時間でも大きな付加価値を生む「コンサル流会議の生き残り術」をマスターし、日々の打ち合わせをよりスムーズに、より効果的に進めていきましょう。

まずは会議の前の事前準備を怠らない

1. ホワイトボードのペンを事前にチェックする

会議の前に、ホワイトボードや画面共有などで使うツールを実際に手に取って確認しておくことは、非常に基本的ですが見落としがちなポイントです。

ペンのインクが切れかけている、マーカーがかすれている……といった小さなトラブルが、会議をぎこちなくしてしまう要因になりがちです。オンライン会議でも、画面共有をスムーズに行えるようファイルやアクセスリンクを事前に整備しておくと、冒頭の数分であたふたせずに済みます。こうした些細な段取りをサッとこなすだけでも、周囲からの信頼感はぐっと高まります。

2. 過去のプロジェクト資料はまとめて用意しておく

会議の本番で、「前回の提案資料、もう一度見せてもらえる?」と上司や同僚に言われるケースは珍しくありません。こうした要望に瞬時に応じられるかどうかで、ジュニアの存在価値が一気に変わることもあります。

あらかじめ関連資料をフォルダにまとめておく、すぐに参照できるようPCや共有ドライブ内を整理しておくなど、探す時間を極力ゼロにする工夫をしておきましょう。オンライン時代でもファイル送付や画面共有をパッとこなせれば、「この人がいれば段取りが円滑になる」というポジティブな評価につながります。

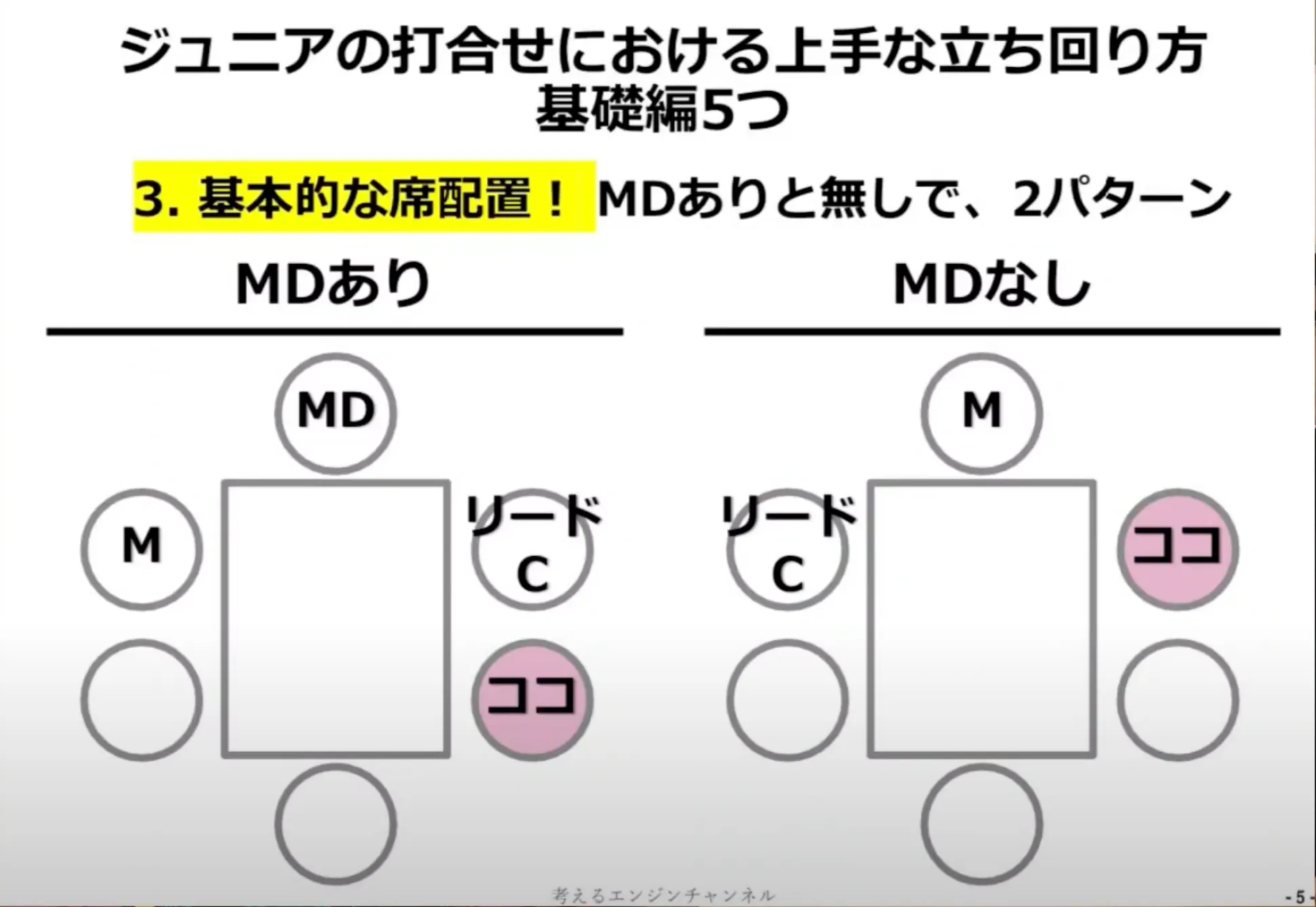

3.会議の座席配置を考える

MDが同席する場合の席配置

会議にパートナーやMDが出席する際、テーブルの「中心」に位置するのはMDです。周囲に配置されるメンバーのうち、いちばん近いポジションにマネージャーやリードコンサルタントが座り、その隣近くにジュニアコンサルタントが入るのが一般的です。ジュニアから見ると、MDやマネージャーを挟んで対面に座るより、「隣やすぐそば」の位置を確保したほうが、質問や提案を瞬時に伝えられるという利点があります。

この配置によって、MDが常に議論の流れを把握しやすく、マネージャーやリードコンサルタントとのコミュニケーションが円滑に進む構図が生まれるわけです。ジュニアコンサルタントは、周辺に座るかたちで「場を見渡す」ことも多いですが、MDと同じラインに近いほど、即座に依頼が飛んできたり、自分の担当箇所をフォローするタイミングを捉えやすくなります。

MDが不在の場合の席配置

MDがいない会議では、マネージャーが中心ポジションに座り、同様にリードコンサルタントが隣か対面のポジションに収まることが多いです。この際、ジュニアコンサルタントは「リーダーと同じサイド」もしくは「リーダーの隣」に座るかたちになります。議論のなかで自分がすぐ話を振れる立ち位置を確保するのがポイントです。

特に、チーム全体が5~6名程度の少人数の場合は、テーブルの一角が自分の定位置になることが多いでしょう。このとき「中心」に座れるようになるのは、コンサルタントとして一人前の扱いを受けた証とも言えますが、席順が必ずしも固定されるわけではないので、柔軟な対応が望まれます。

オンライン時代でも意識したい「中心位置」の概念

近年のオンライン会議では、物理的な席配置がなくなったため、一見このルールが薄まったように見えます。

それでも、画面共有や発言の順番などを通じ、「誰が場の中心なのか」ははっきりと伝わるものです。ジュニアであっても、事前に発言内容や資料を把握していれば、中心の人(マネージャーやMD)をサポートしながら、必要なタイミングで要点をすかさず補足するなど、リアルな会議と同様の振る舞いが可能です。

席配置とあわせて重要な社内ミーティングの基礎力

席順を把握しておくだけでなく、以下のような基本スキルも押さえておくと、会議への貢献度が格段に上がります。

- 関連ファイルの保管・ダブルチェック

万が一、上司から「前回の資料見せて」と言われたら、即座にファイルを提示できるようフォルダ整理を済ませておく。 - 簡潔に報告する習慣

マネージャーやMDが即断しやすいよう、ポイントを3行以内にまとめて伝えると好印象。 - 詰められたときに踏ん張るストレス耐性

会議中、厳しい指摘が飛んできても、しっかり吸収して即修正できる姿勢こそがジュニアの伸びしろを示す機会になる。

物理的にどこに座るかはあくまでひとつの形ですが、その座り位置を意識することは、コンサル特有の上下関係や議論フローを理解するうえで重要です。最終的には、「どんな配置でも自分が貢献しやすいポジションを見つけ、即行動する」という心構えこそが、会議で真に求められる要素だと言えるでしょう。

4. 詰められたときこそフェースアップの心構えを

ジュニアのうちは本格的な貢献が難しくとも、叩かれてもしぶとく立ち向かう姿勢を見せるだけで、会議の空気を前向きに変えられます。その場では厳しく指摘されても、「言われた直後から修正案を提示する」「すぐにアクションに移す」などの対応次第で印象が一転することも多いものです。

会議における上手な立ち回り方

1. 自分で考えた部分だけをしっかり議論する

たとえば、自分がまだ考えきれていない部分について無理にディスカッションに加わってしまうと、流されるままに仕事が増えていくリスクがあります。そこで、「今はここだけなら自分で整理済みです」と、責任を負う範囲をクリアに示すのがおすすめです。もし「この部分、どうなってる?」と上司から聞かれて、準備が追いついていないのであれば、迷わず「明日30分お時間いただけないでしょうか?そこで整理した上で説明します」と区切るのが賢明。

自分が十分に考え込んでいないテーマを、その場の流れでしゃべりすぎないのがポイントです。

2. 個別ミーティングを積極的にとりに行く

プロジェクトリーダーやマネージャーとの1対1の時間を定期的にもらい、自分の担当やモジュールを深く議論するのも、会議で実力を発揮するための秘訣です。

全体ミーティングの場だけだと、短い時間の中に皆の意見を盛り込む必要があるため、ジュニアが言いたいことを充分に伝えきれない場合が多いもの。あらかじめ個別に「ここはこう考えている」とすり合わせておけば、本番の会議では無駄なく議論をリードできます。上司や先輩からのフィードバックをスピーディーに吸収しやすくなるというメリットも大きいです。

3. ワードのA4数枚+キースライド数枚で勝負する

会議の資料=パワーポイントできっちり作り込む、という先入観を捨ててみましょう。

あえてワードでA4を数ページ用意し、どこが論点で、何が結論なのかをテキストベースで明確にしつつ、カギとなるスライドは2~3枚だけに絞るほうが、議論がシンプルかつ洗練された形で進むことが多々あります。過度にスライドを量産してしまうと、会議がビジュアルの細部に終始してしまうことも。

自分の頭の中を相手に正しく伝えるには、文章と図解をバランスよく使い分けるのが、コンサルらしい効率的な会議の進め方といえます。

4.「全然わかっていなかった」とあえて叫べるキャラになる

会議の最中に上司が急に方向転換をしたり、「こういう視点が抜けてるよ」とバッサリ切り返す場面では、しょんぼり凹むのではなく、ある種笑いに転換して乗り切る工夫も大事です。

あえて「すみません、全然わかっていませんでした!」と明るいトーンで言えるようになれば、一種の愛嬌にもつながりますし、議論を前向きに動かすコミュ力としても機能します。コンサルの現場は本来シビアなものですが、そこでこそ臨機応変に失敗を認めて即修正するキャラクターを築けると、チーム全体の空気をポジティブに変える存在になれるでしょう。

5.他のモジュールには興味を示さない。と注意されるのは一人前の証

これはやりすぎ注意なポイントではありますが、自分の担当領域を完璧に守り抜くことに集中していると、周囲から「もう少し他のモジュールにも関心を持ってほしい」と言われる場合があります。

もしそうした注意を受けたなら、逆説的に「あなたのモジュールは抜かりなく回せている」という評価の裏返しでもあります。もちろんあまりに協調性を欠くのは問題ですが、同時にまずは自分の守備を万全にしているという点を認められたとも言えるわけです。あとはバランスを取りながら、徐々に他のモジュールにも目配りを広げていけばよいでしょう。

このように、コンサルタントとして会議に臨む際は、まず自分で押さえておく準備があり、それを土台として当日の議論をどう攻めるかという段階に移っていきます。

最初はホワイトボードペンや関連資料をチェックしておくといった初歩的な段取りだけでも十分活躍できるもの。しかしキャリアが進むほど、個別ミーティングを重ねて合意形成をスムーズにしたり、あえてワードを使って論点を整理したりといった、より能動的な会議運営が求められます。

ここで挙げたポイントを踏まえて、次の社内ミーティングをぜひ自分が主導するくらいの気持ちで臨んでみてください。思った以上に議論がクリアになり、周囲からの評価も上がるはずです。

もう発言に困らない!今すぐ使える発言10パターン

次回のミーティングの日時をさっと言う

会議では、何よりもまず次回のミーティングの日時を明確に把握し、即座に回答できるようにすることが重要です。

実際、上司やMDが「次のクライアントミーティングはいつだっけ?」と質問してくる場面はよくあります。その際、「来週の火曜日です」といった具合に、すぐに正確な情報を提示できるかどうかが、あなたの準備の証となります。これは、ただ単に数字を暗記しているだけでなく、事前にスケジュールをしっかりと確認し、会議参加前にその情報を整理しておく習慣が求められます。

こうした準備は、会議中の迅速な意思決定や、次のアクションへのスムーズな移行を可能にし、結果としてチーム全体の効率向上につながります。

前回のクライアントMTGでの皆の発言をさっと言う

また、前回のクライアントミーティングでどのような発言がなされたかを正確に把握し、必要なときに即座に引用できるようにすることも、会議中の発言の原則のひとつです。

たとえば、会議の中で「前回、部長さんがこういった意見を述べたはず」といった場面で、すぐに「そうですね、部長さんは具体的にここでこう発言していました」と返答できると、あなたがしっかりと議事録や過去の記録を押さえていることが示されます。この点は、議論の流れを把握し、会議の中で自分の発言に説得力を持たせる上で非常に効果的です。つまり、会議前に前回の記録やメモを整理し、どの発言が重要な論点となったかを確認しておくことが、後の議論をリードする上で大きな武器となります。

クライアントの最新ニュースをさっと言う

さらに、会議中にクライアントの最新ニュースや市場動向について、瞬時に言及できるようにしておくことも欠かせません。

たとえば、ヤンマーに関する最新のニュースや事例をあらかじめ調べておくことで、「そういえばヤンマーで最近こういった動きがあったようですね」といった発言ができるようになります。こうした情報提供は、単なる知識の披露にとどまらず、議論に具体性を持たせ、クライアントの現状や市場の変化を反映した現実的な戦略を議論するための起点となります。事前に最新の情報をキャッチアップしておくことは、会議に臨む際の準備の一環として非常に重要であり、信頼感を築くための基礎となります。

「では事例調査をしてみましょうか」と切り出す

会議に臨むうえで、もっとも発言しやすいのが、次に行うべき作業として「事例調査」を提案することです。

ジュニアコンサルタントの場合でも、自分が動いて情報を集める意思を示すことで、会議全体を前に進める役割を果たせます。具体的には「ここが不明なので、○○業界の事例をいくつか探します」などと語り、周囲に貢献する動きを演出するとスムーズです。

「この結果次第で、戦略はどう変わるでしょうか」と問いかける

分析やリサーチの方針が決まりかけたとき、あえて「その情報が判明したら、僕らの戦略はどのように変化しますか?」と尋ねるのは効果的です。

議論している内容が戦略全体にどんな影響をもたらすのか、という上位視点を仲間と共有することで、会議の深度が一気に増します。たとえ最終的な結論を自分が持っていなくても「この調査が戦略に与える意味」を問いかけるだけで、上司や先輩が発言を拾ってくれ、会議が戦略レベルの話に移行していきます。

「それは、お客さまには言われたくないことですか?」と切り込む

プロジェクトが中盤になると、クライアント側が微妙な課題を抱えていても、表立っては触れたくないケースが出てきます。

そこで、ジュニアコンサルタントでも敢えて「ここはクライアントが表では言っていない部分ですよね?」と軽く指摘するのはアリ。マネージャーや上司は、クライアントの機嫌を損ねたくなくて言いにくい場合もあるため、あえてジュニアが問題の核心に近づくことで、実はチーム内の空気が引き締まることがあります。

「このグラフ、逆の解釈もできますよね?」

分析資料やグラフを見て、ロジック上は成り立っていても、別の見方があるかもしれないと思ったら「逆の解釈」を提案してみます。

たとえば売上減少の原因を一方向に結論づけそうなところで、「実はこういう解釈も成り立ちませんか?」と投げかけると、チーム全体が多面的な見方を取り戻せるメリットがあります。特に戦略ファームでは、複数の仮説を並行して検証するのが当たり前なので、こうした発言が歓迎されやすいです。

「ニワトリと卵の関係かもしれませんね」

たとえば「売上が低いから人を増やせない」という主張があるとき、「いや、人が増えないから売上が伸びない可能性もある」という具合に、どちらが先か分からない問題をニワトリと卵の例えで切り返すのは便利です。単純なロジックで結論づけず、循環的な因果関係を示唆しておくことで、さらに一歩踏み込んだ議論を促せます。

「お客さんが心底ほしがっている新しいファクトは何でしょう?」

会議がすでに持っている情報の整理に終始しているとき、あえて「クライアントがまだ手に入れていない、でも手に入れたらすごく役立つと感じる情報は何でしょうか?」と問いかけるのは効果的です。そうすると既存データの検討に留まらず、Mystery Shopping(覆面調査)や他社の事例インタビューなど、積極的に次のアクションにつながる議論に発展しやすくなります。

「この発言、拾わなくて大丈夫ですか?」

前回の会議で出た重要な発言が、今回の議論でスルーされそうなときは、「この間、○○さんがこう仰っていましたけど、拾わなくていいんでしょうか?」とさっと指摘してみましょう。ごく初歩的な前回の発言のリマインドですが、意外と見落としがちなので、チームからは「よく気がつくね」と好印象を得やすいポイントです。議事録をちゃんと読み返しておく習慣さえ身についていれば、比較的カンタンにできる発言でもあります。

以上、会議中のジュニアコンサルタントが発言に困らないための10個のパターンです。

もちろん、すべてをいきなり使いこなすのは難しいかもしれませんが、とりあえず「何かひとつでも言っておきたい」ときは 「事例調査しましょうか?」 から始めてみるのが無難です。そのうち慣れてきたら、逆の解釈を投げたり、前回発言のリマインドなど一段高いレベルの発言を重ねていくと、会議での存在感がグッと増すことでしょう。

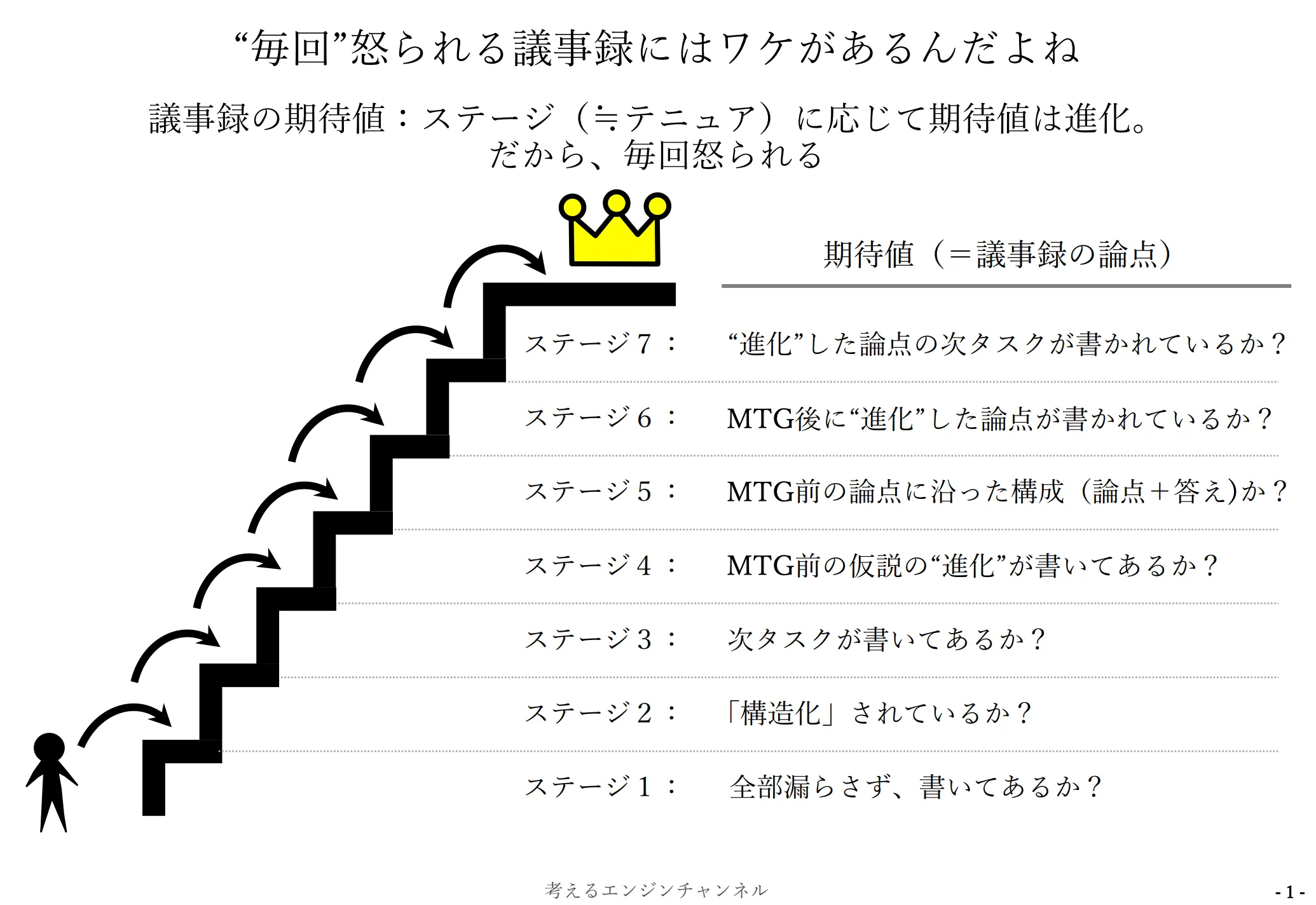

議事録にもひと工夫!会議内容を次に活かすために

コンサルの会議では、当日の発言や決定事項だけでなく、「次のステップ」を明確にしておくことが非常に重要です。すでに公開している議事録の作り方では、箇条書きだけにとどまらず、「会議前の仮説がどう進化したか」や「次の論点は何か」といったポイントまで踏み込んで整理するやり方を提案しています。ここでは要点だけ簡単にまとめておきましょう。

まず、「発言や空気感を漏らさず記録する」のは基本です。一言一句を逐一追う必要はありませんが、たとえば「A部長が強い口調で反対意見を述べた」「何となく先方が迷っている気配があった」など、空気感の違いをメモしておくと後々の判断材料になります。

さらに、「構造化」と「次のタスク・次の論点」が明示されているかがポイントです。コンサル流の会議では、どんなテーマで話し合うのか(論点)と、その結果として何を実行すべきか(タスク)が明確になって初めて次にスムーズに進めます。

- 事前に「こんな答えが出るかも」という仮説を持っておき、その仮説がどう変わったか、

- 「会議後に新たに浮上した論点はあるか」

- 「どのタスクが具体的に発生したか」

といった部分をきちんと盛り込むことで、議事録が次のアクションのための道標になります。

これらの詳しいステップや整理の仕方については、既存の「議事録の作り方」記事(各ステージの詳細)でさらに解説していますので、ぜひそちらもあわせてご確認ください。そうすることで、ただのメモにとどまらない次に活かせる議事録を作り上げられるはずです。